「2025年之前的我國教育經費保障」修訂間的差異

跳至導覽

跳至搜尋

(建立內容為「分類:福留子孫/作業系統/電子報」的新頁面) |

|||

| 行 1: | 行 1: | ||

[[分類:福留子孫/作業系統/電子報]] | [[分類:福留子孫/作業系統/電子報]] | ||

| + | ==1997年之前的教育經費保障== | ||

| + | #憲法:「教育、科學、文化之經費,在中央不得少於其預算總額百分之十五,在省不得少於其預算總額百分之二十五,在市、縣不得少於其預算總額百分之三十五,其依法設置之教育文化基金及產業,應予以保障」 | ||

| + | #1997年,憲法增修條文修正後,將此條文暫停實施。原因是政府開始舉債,不希望教育經費因歲出增加而攀高。 | ||

| + | ==1997-2000爭取教育經費保障== | ||

| + | #1995年民間即著手起草《教育經費管理法》 | ||

| + | #1997.7.16~18國民大會凍結了原憲法第164條 | ||

| + | #1997.9.27 民間團體遊行並在國父紀念館前發動5000名師生戶外教學(罷課) | ||

| + | #1997.11劉進興提出《教育經費國庫負擔法草案》 | ||

| + | #1999.12 李慶安、朱惠良、范巽綠等跨黨派提出《教育經費編列與管理法草案》 | ||

| + | #2000年「選教育當總統行動聯盟」評許信良、朱惠良為五組總統候選人第一名;陳水扁、呂秀蓮為五組總統候選人第二名;選前兩天,陳水扁的競選團隊主動致電給教改團體成員,表示願意支持其所提出「保障教育經費:占國民生產毛額(GNP)百分之六下限保障」 | ||

| + | #2000.6 各教育團體要求總統兌現承諾,否則將與新政府決裂,同時發動大規模抗爭 | ||

| + | #教育團體與主計長林全協商以政府歲入 21.5% 為政府教育經費編列下限 | ||

| + | #同時建立教育財政兩委員會,並實施地方教育發展基金,以強化教育財政紀律 | ||

| + | ==2000-2025的教育經費保障== | ||

| + | <div style='float:right'><img src='http://jendo.org/files/福留子孫/95-114年教育經費變化.png' width=400 geight=* /></div> | ||

| + | |||

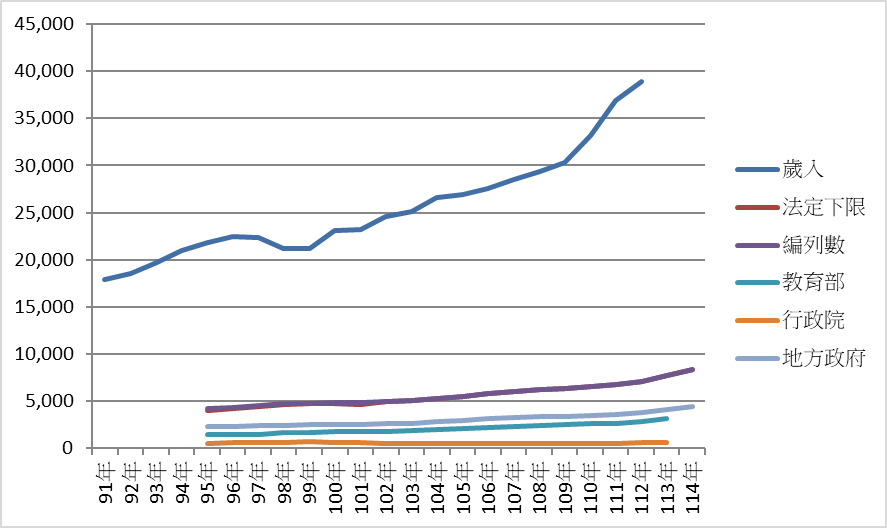

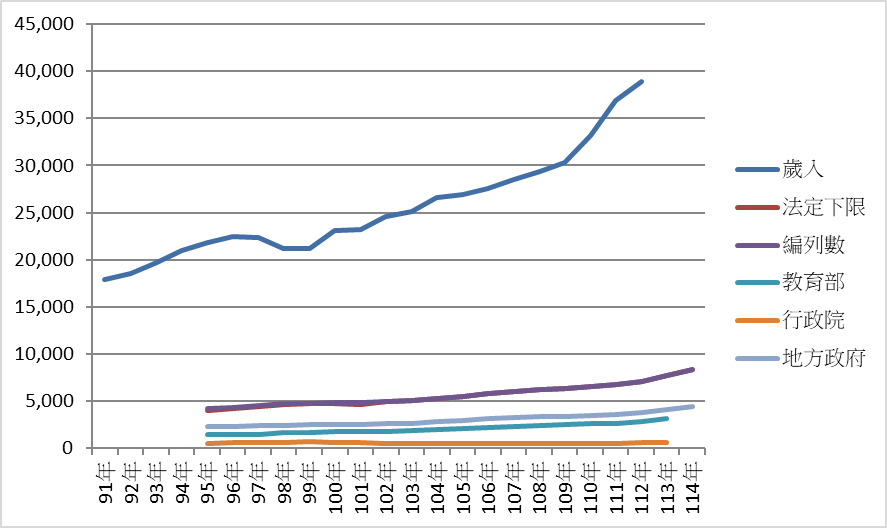

| + | 右圖是民國 95~114 年,政府年收入與教育經費之間的變化: | ||

| + | #我國法律對政府編列教育預算定有下限,只能編更高,不能編更低。這個下限以政府前三年歲入淨額乘以一定比例,此比例在民國 100 年是 21.5% ,目前是 23% 。 | ||

| + | #台灣政府的租稅負擔率常年佔 GDP 的 13% | ||

| + | #歲入淨額不含舉債收入,教育經費沒有要舉債辦教育。 | ||

| + | #由於這種制度設計,只要政府收入增加(不管支出是不是也增加),教育經費編列下限就會跟著水漲船高。 | ||

| + | #最上方為政府歲入,唯一的凹陷是 2008 金融海嘯,除金融海嘯外政府收入會自然成長。如民國 92 年是 1.85 兆, 112 年增為 3.89 兆二十年間增加 20409 億。 | ||

| + | #造成教育經費數量及增長斜率約為政府歲入的 ⅕ ,教育經費長期而言年增 228 億,每 4.4 年要增加約 1000 億,如果以現在的增幅,每兩年教育經費的應分擔數兩年就會增加 1000 億。 | ||

| + | #教育經費下限在民國 95 年是 4019 億,二十年後的民國 114 年是 8357 億。增加了 4338 億。 | ||

| + | #行政院一般教育補助一直維持在每年 500~600 億(均貧富)。 | ||

| + | |||

| + | 由於政府歲入逐年升高,過去 20 年間,教育經費法定下限每 4.4 年會提高約 1000 億。過去「去化」新增教育經費有以下途徑: | ||

| + | #12年國教 | ||

| + | #降低每班學生人數 | ||

| + | #增加每班教師編制 | ||

| + | #節節升高的退撫支出(已踩剎車) | ||

| + | #充裕水電 | ||

| + | #網路與資訊建設(這一輪尚閒置) | ||

| + | #為國中小學生每班教室裝冷氣 | ||

| + | #新冠肺炎疫情期間,買了大量的平板電腦 | ||

| + | #不排富,定額補助私立大學生與高中生學費 | ||

| + | #近年大量以津貼(教育券)方式補助學前教育 | ||

於 2025年9月23日 (二) 13:49 的修訂

1997年之前的教育經費保障

- 憲法:「教育、科學、文化之經費,在中央不得少於其預算總額百分之十五,在省不得少於其預算總額百分之二十五,在市、縣不得少於其預算總額百分之三十五,其依法設置之教育文化基金及產業,應予以保障」

- 1997年,憲法增修條文修正後,將此條文暫停實施。原因是政府開始舉債,不希望教育經費因歲出增加而攀高。

1997-2000爭取教育經費保障

- 1995年民間即著手起草《教育經費管理法》

- 1997.7.16~18國民大會凍結了原憲法第164條

- 1997.9.27 民間團體遊行並在國父紀念館前發動5000名師生戶外教學(罷課)

- 1997.11劉進興提出《教育經費國庫負擔法草案》

- 1999.12 李慶安、朱惠良、范巽綠等跨黨派提出《教育經費編列與管理法草案》

- 2000年「選教育當總統行動聯盟」評許信良、朱惠良為五組總統候選人第一名;陳水扁、呂秀蓮為五組總統候選人第二名;選前兩天,陳水扁的競選團隊主動致電給教改團體成員,表示願意支持其所提出「保障教育經費:占國民生產毛額(GNP)百分之六下限保障」

- 2000.6 各教育團體要求總統兌現承諾,否則將與新政府決裂,同時發動大規模抗爭

- 教育團體與主計長林全協商以政府歲入 21.5% 為政府教育經費編列下限

- 同時建立教育財政兩委員會,並實施地方教育發展基金,以強化教育財政紀律

2000-2025的教育經費保障

右圖是民國 95~114 年,政府年收入與教育經費之間的變化:

- 我國法律對政府編列教育預算定有下限,只能編更高,不能編更低。這個下限以政府前三年歲入淨額乘以一定比例,此比例在民國 100 年是 21.5% ,目前是 23% 。

- 台灣政府的租稅負擔率常年佔 GDP 的 13%

- 歲入淨額不含舉債收入,教育經費沒有要舉債辦教育。

- 由於這種制度設計,只要政府收入增加(不管支出是不是也增加),教育經費編列下限就會跟著水漲船高。

- 最上方為政府歲入,唯一的凹陷是 2008 金融海嘯,除金融海嘯外政府收入會自然成長。如民國 92 年是 1.85 兆, 112 年增為 3.89 兆二十年間增加 20409 億。

- 造成教育經費數量及增長斜率約為政府歲入的 ⅕ ,教育經費長期而言年增 228 億,每 4.4 年要增加約 1000 億,如果以現在的增幅,每兩年教育經費的應分擔數兩年就會增加 1000 億。

- 教育經費下限在民國 95 年是 4019 億,二十年後的民國 114 年是 8357 億。增加了 4338 億。

- 行政院一般教育補助一直維持在每年 500~600 億(均貧富)。

由於政府歲入逐年升高,過去 20 年間,教育經費法定下限每 4.4 年會提高約 1000 億。過去「去化」新增教育經費有以下途徑:

- 12年國教

- 降低每班學生人數

- 增加每班教師編制

- 節節升高的退撫支出(已踩剎車)

- 充裕水電

- 網路與資訊建設(這一輪尚閒置)

- 為國中小學生每班教室裝冷氣

- 新冠肺炎疫情期間,買了大量的平板電腦

- 不排富,定額補助私立大學生與高中生學費

- 近年大量以津貼(教育券)方式補助學前教育