「敦請總統與行政院長「秉忠治國,守義施政」」修訂間的差異

| 行 50: | 行 50: | ||

如今,我們再次站在歷史的關鍵時刻:政黨在《財劃法》黨爭,又順手幹掉了「教育經費保障」。如同 1997 年的凍結憲法 164 條事件,城門失火,殃及池魚。如果教育界選擇沉默,那麼接下來的台灣,將是:教育資源流失、改革倒退、世代不平等擴大的漫長滑坡。 | 如今,我們再次站在歷史的關鍵時刻:政黨在《財劃法》黨爭,又順手幹掉了「教育經費保障」。如同 1997 年的凍結憲法 164 條事件,城門失火,殃及池魚。如果教育界選擇沉默,那麼接下來的台灣,將是:教育資源流失、改革倒退、世代不平等擴大的漫長滑坡。 | ||

| + | |||

| + | 而解開危機有兩條出路: | ||

| + | |||

| + | 第一,賴總統及卓院長公開指示:2026 年及其之後的政府教育經費編列與《新財劃法》脫勾,中央與各縣市教育經費編列大體仍循 2025 年的金額,只酙酌政府整體收入成長,各自微幅成長;沒有中央政府減列 800 億教育預算這件事。這樣子做的結果是:教育經費在中央政府收入的佔比,會比現在再提高 2.5% 。而地方政府的教育經費編列仍須較 2025 年成長,只是不必再增加 800 億的額外教育經費編列。 | ||

| + | |||

| + | 此後,如果合於 | ||

於 2025年7月11日 (五) 12:08 的修訂

守住教育經費保障制度 — 為孩子與國家未來留下最後一道防線

總統賴清德先生、行政院長卓榮泰先生:

我們謹以最急切的心情,寫下這封公開信。

隨著大罷免的結果揭曉,台灣教育將面臨 2000 年以來最嚴重的危機,你們的選擇與作為必將牽動台灣教育制度的根基,決定台灣下一代能否持續享有公平、普及與優質教育。

因此,我們誠懇地呼籲總統與行政院長:請秉忠治國,守義施政。所謂「秉忠」,是以國家法律與社會正義為依歸,不讓人民的權益犧牲於政黨的攻防之中;所謂「守義」,是即使面臨困難與壓力,也願意堅守制度底線,成全長遠大局,不為一時之便動搖根本原則。

《財政收支劃分法》修法如何動搖公共教育經費制度

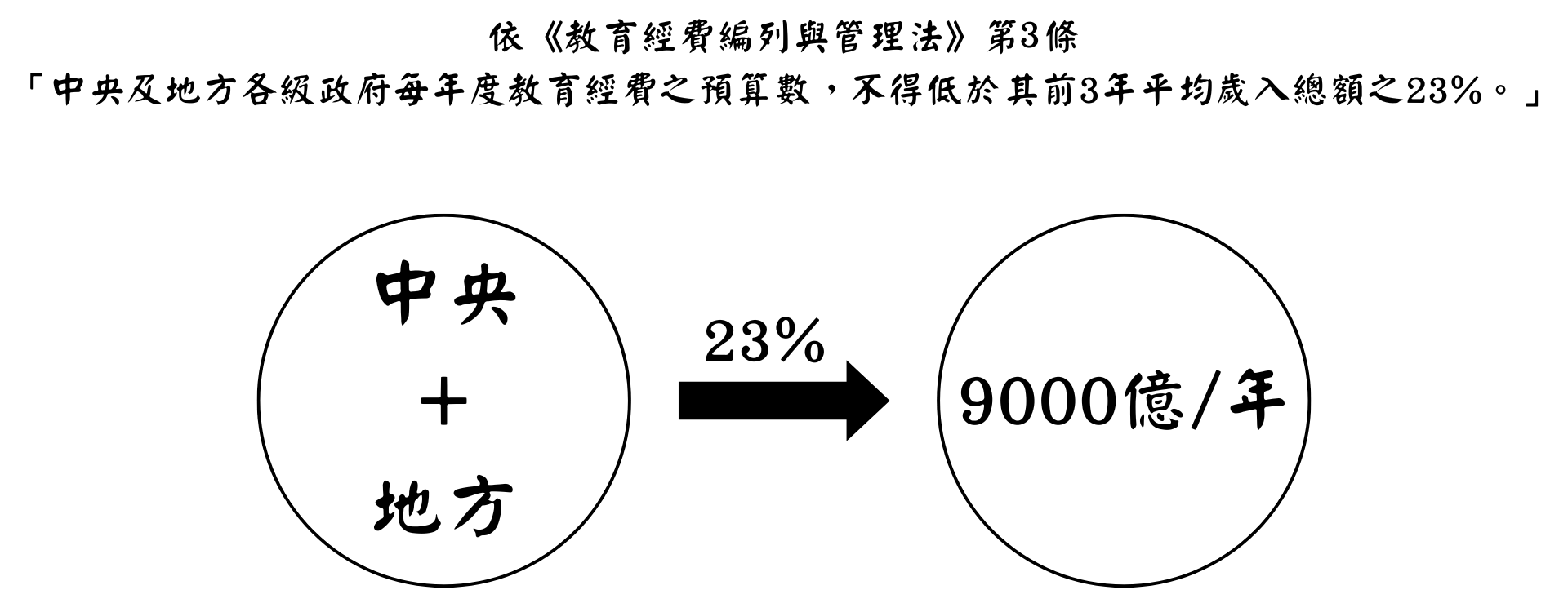

如上圖,依據 2000 年制定的《教育經費編列與管理法》第 4 條規定(註一),中央與地方政府每年度編列之教育經費總額,不得低於前三年歲入總額平均的 23%。根據行政院資料,2022 至 2024 年全國歲入總額平均為約 3.911 兆元,其 23% 為 8995 億元(適用於 2026 年),上圖簡化作 9000 億。

在 2025 年法定教育經費是按中央分擔: 46.79% ,地方分擔 53.21% 的比例分攤的。然而到了籌編 2026 年的教育經費時,行政院始終都保有兩手方案。

大罷免後,如果國會生態改變,《財政收支劃分法》(以下簡稱《財劃法》)可以再修,行政院將視修法結果再提中央對 2026 年教育經費分攤比例的主張,這一手我們暫稱為甲案。

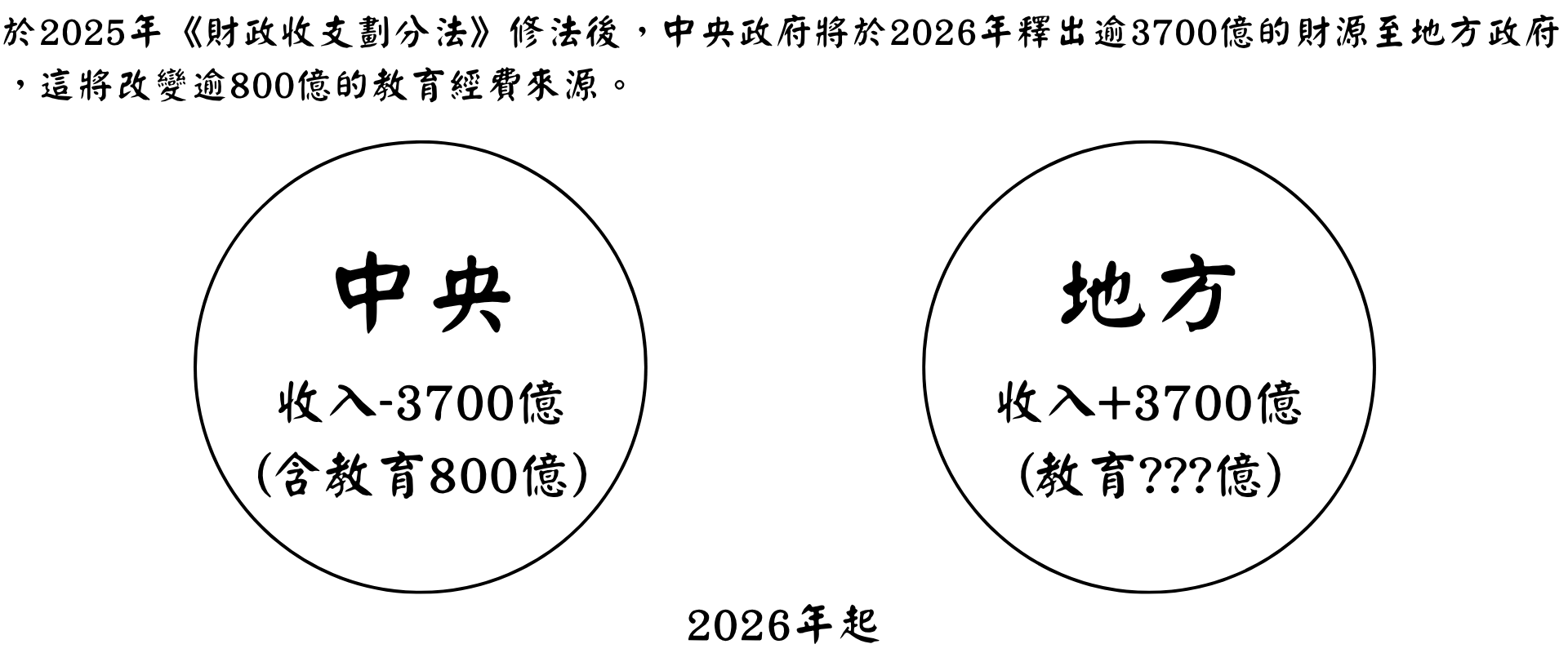

大罷免後,如果國會生態沒有改變,則今年 3 月 21 日總統公布的《財劃法》修正(以下簡稱《新財劃法》)勢將實施,按《新財劃法》試算, 2026 年中央的財源將比原有財源減少 3753 億,而地方的財源將比原有財源多 3753 億。彼時行政院將主張: 3753 億的 23% 約 863 億教育經費,應隨收入轉移,改由地方政府編列。中央可以仁慈一點, 863 億算 800 億就好。教育經費編列調整情形如下圖:

中央教育經費可以真減 800 億,但地方教育經費卻不可能真加 800 億

然而,問題在於:地方政府真的能承擔這筆增編 800 億教育經費的責任嗎?

我們認為地方政府實際上並不具備一下子就增加 800 億教育業務的能力,主要原因如下:

- 執行人員不足:多數縣市面臨教育人力短缺與工作負荷超載,即使增加經費,也缺乏足夠人力與能量來執行新業務。

- 時間不夠:不少業務轉移也必須調整法令,短期內難以完成。強行轉移恐導致教育現場混亂。

- 縣市之間條件落差過大:同樣的業務,甲縣市或許具備承接能力,乙縣市卻可能因人力、經費、地理等因素難以執行,導致全台教育資源落差擴大。學前教育公共化就是最典型的例子。

- 《新財劃法》本身的設計缺陷:《新財劃法》是依各縣市人口與工商稅額分配縣市間的財源,富縣多分,窮縣少分。與目前中央對縣市的一般教育補助採窮縣多分,富縣少分的精神剛好背道而馳。所以部分教育業務下放地方之後,縣市之間下放教育業務的規模與下放財源的規模,不但不會相稱,而且經常是逆反的。極易擴大「一個台灣,兩個世界」的現象,離各地方人民受教機會均等的理想越來越遠。

- 沒有動機:各地的首長與教育文官面臨人員、時間不夠;承接業務有困難;所分配款項與業務規模逆反等如山的困難,怎麼還會有動機去加編 800 億教育經費,以補足中央政府減編的 800 億教育經費?

所以就算行政院運用其在教育經費基準委員會的人數優勢,強行攤派地方政府額外增加 800 億教育經費,地方也只能能採「虛編」的方式因應,並以公文限制學校動支。使教育經費保障淪為帳面遊戲、無益教育現場;整件事變成中央聯合地方共同去「騙」全體國人的一個「局」。此後教育官員,基層校長、教師將對制度失去信任感,消磨掉執行政策與教育改革動能,最終損害學生與教師的實質權益。

此時此刻,恰如彼時彼刻

台灣不是第一次面對教育經費保障的瓦解。1997 年,時任行政院長的連戰與主計長韋端,利用國會大會修憲凍省的時間點,順手凍結了《中華民國憲法》第 164 條對教育、科學、文化經費的保障條文。當時,全台無數教育界與公民社會的行動者挺身而出,經歷了長達三年的社會運動與制度倡議,最終於 2000 年建立《教育經費編列與管理法》,重建教育經費的保障機制。

也正因這樣有此法為教育財政奠基,台灣教育在過去 25 年得以穩定發展、與時俱進,具體成果包括:

- 實施十二年國民基本教育

- 每班學生人數逐步下降,教師師資編制逐年增加

- 校園基本設施如水電、網路與資訊科技不斷充實

- 國中小全面裝設冷氣,改善學習環境

- 疫情期間仍能兼顧防疫與維持基本教學功能

- 私立大專與高中的學生獲得穩定的學費補助

- 學前教育政策向公共化靠攏,投入大量津貼,幫助家庭育兒,婦女勞參,社經不利者脫貧

- 108 課綱正式實施,推動課程多元化與自主學習制度轉向

難住教育進步的阻力仍然很多,但都不是因為政府沒投錢。

如今,我們再次站在歷史的關鍵時刻:政黨在《財劃法》黨爭,又順手幹掉了「教育經費保障」。如同 1997 年的凍結憲法 164 條事件,城門失火,殃及池魚。如果教育界選擇沉默,那麼接下來的台灣,將是:教育資源流失、改革倒退、世代不平等擴大的漫長滑坡。

而解開危機有兩條出路:

第一,賴總統及卓院長公開指示:2026 年及其之後的政府教育經費編列與《新財劃法》脫勾,中央與各縣市教育經費編列大體仍循 2025 年的金額,只酙酌政府整體收入成長,各自微幅成長;沒有中央政府減列 800 億教育預算這件事。這樣子做的結果是:教育經費在中央政府收入的佔比,會比現在再提高 2.5% 。而地方政府的教育經費編列仍須較 2025 年成長,只是不必再增加 800 億的額外教育經費編列。

此後,如果合於